Figura 1. México.

Población pobre y en pobreza extrema 1963-2000

Fuente: .Elaboración

propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)

Dossieres sobre México:

Dossier 1. Efectos sociales y territoriales de la globalización.

2. Condiciones socio-territoriales

4. Perspectivas del desarrollo y la equidad

5. Las experiencias regionales en México

6. Las consecuencias de la globalización

7. Convergencia y cohesión en el desarrollo regional

Dossier 2. Desigualdad de Género.

3. Condiciones del colectivo femenino

4. Violencia contra las mujeres

6. La equidad de género en la educación

México:

Efectos sociales y territoriales de la Globalización

Víctor Manuel Juárez Neri

Curs Conflictes i Convergències

Resumen

La actual política económica en México ha tenido graves

efectos sobre los sectores más desfavorecidos de la población

y ha incrementado algunas de las manifestaciones territoriales más injustas.

El mantenimiento de casi la mitad de la población del país en

condiciones de pobreza y pobreza extrema y una estructura territorial desequilibrada

y polarizada, se suman a una acción estatal que ha limitado su campo

de acción y efectividad. Una política social focalizada y una

estrategia territorial de competencia entre ciudades y regiones impiden una

acción social efectiva capaz de revertir estos dos fenómenos.

En este trabajo se reflexiona sobre las condiciones que permitirían mejorar

la vida de la población mexicana, destacando que el modelo actual de

desarrollo socio-económico, además de inequitativo es insostenible.

La búsqueda de modelos alternativos parece encontrarse con grandes limitaciones

conceptuales y de prácticas que es necesario superar.

México es un mosaico de múltiples realidades sociales, en él

conviven sectores del más alto nivel económico y tecnológico

y otros con grandes rezagos sociales y económicos. Estas desigualdades

también tienen una expresión territorial, en toda su extensión

se manifiesta una gran desigualdad de ingresos, de bienestar, de población

y de actividades productivas.

Estas condiciones han existido durante mucho tiempo y provoca que grandes sectores

de la población se encuentren en condiciones de pobreza y pobreza extrema,

a pesar de haber contado con períodos de alto crecimiento económico,

y de políticas explícitas para disminuirla. Las soluciones que

se han propuesto en cada momento histórico han tenido pocos resultados

y estas condiciones han permanecido casi sin variación, incluso en algunas

ocasiones se han agudizado. A pesar de que esta situación tan grave se

presenta en forma aguda en algunas regiones del país es posible afirmar

que, con diversos matices, no existe ningún lugar donde no se presente

en alguna medida.

Los modelos de desarrollo actuales parecen insuficientes sobre todo porque la

actual dinámica mundial parece encontrarse en una situación paradójica.

Nunca como en ningún momento de su historia, la humanidad ha alcanzado

tantos logros en tecnología y conocimiento que permiten alcanzar edades

promedio altas, una vida confortable y con comunicaciones instantáneas

a todo el planeta. Pero, por el contrario, como nunca antes en la historia grandes

cantidades de población se encuentran en condiciones de pobreza, la desigualdad

se incrementa entre ricos y pobres, y además pronto se alcanzarán

umbrales críticos de población y de importantes recursos naturales

no renovables.

Esta problemática a pesar de ser una preocupación a nivel mundial

y de buscar alternativas de solución, los avances son escasos debido

principalmente a los grandes intereses económicos que se verían

afectados por los cambios necesarios.

Las políticas se mantienen vinculadas a enfoques funcionalistas, cuyo

propósito es alcanzar un crecimiento económico sostenido y un

modelo asistencialista focalizado, limitándose a tratar de minimizar

las consecuencias del modelo y no de actuar sobre las causas.

El cambio ambiental, la contaminación de aguas, la deforestación,

el agotamiento de recursos como el petróleo, son solamente algunos de

los ejes que exigen el planteamiento de un proyecto de desarrollo social bajo

premisas muy distintas de las actuales. Estos ejes se van incorporando a pasos

muy lentos en la agenda social de las economías desarrolladas, sin embargo

en los demás países las preocupaciones más importantes

se refieren a lograr un crecimiento económico sostenido para eliminar

sus rezagos sociales y disminuir la desigualdad.

Por esta razón, la búsqueda actual del crecimiento económico,

en cualquier país, debe incluir, necesariamente: la redistribución

social y territorial, la equidad y la sustentabilidad. Estos elementos son prioritarios

en el planteamiento de un nuevo modelo, por esta razón parece mas acertado

hablar de un modelo socio-económico sustentable y territorialmente equilibrado.

En este sentido se ubica este trabajo que si bien tiene como eje fundamental

el territorio, éste no se analiza como un elemento natural, sino como

sustento de la vida humana y como receptor de ella misma, en los aspectos positivos

y negativos, en su conservación y en su uso y deterioro.

Condiciones socio-territoriales

México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, cuenta con una superficie territorial de cerca de 2 millones de km2. Es una república federal, constituida por 31 estados (libres y soberanos) y un Distrito Federal, sede de los poderes de la federación.

El país se encuentra en una fase avanzada de la transición demográfica,

es el onceavo país más poblado del mundo, y ocupa la posición

85 por su ritmo de crecimiento. A mediados de 2002 contaba con una población

de 102,4 millones de personas, y poco más de la mitad (50.4%) son mujeres.

La esperanza de vida al nacer es de 75 años. (Conapo 2002).

Presenta una tasa global de fecundidad de 2,27 hijos por mujer. Cada año

nacen 2,1 millones de personas y fallecen cerca de 430 mil, con una tasa de

crecimiento anual de 1,63 %. El saldo neto migratorio internacional es negativo,

aproximadamente 305 mil personas/año, casi la totalidad emigra hacia

los Estados Unidos. El crecimiento neto total absoluto es de casi 1,4 millones

de personas y la tasa de crecimiento a 1,33 % anual, con esta tasa la población

se duplicaría en 52 años.

México ha presentado durante largo tiempo manifestaciones evidentes de

una conformación regional altamente desigual y polarizada, tanto en aspectos

demográficos y económicos como de las condiciones de vida de sus

habitantes.

La distribución territorial de la población en México se

ha caracterizado por dos fenómenos: la concentración y la dispersión

poblacional. Esta dualidad se expresa en un alto volumen de población

localizado en un número reducido de ciudades, al mismo tiempo que cuenta

con un gran número de asentamientos humanos dispersos a lo largo del

territorio nacional.

Es mayoritariamente urbano, cuenta con 364 ciudades donde residen 64,9 millones

de personas, dos terceras partes de la población nacional, de las cuales

42 son zonas metropolitanas. En 9 de los asentamientos mayores a un millón

de habitantes se concentra el 33,6% de la población, y en sólo

uno de ellos, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se encuentra

localizado el 18,5%. (Conapo 2001)

La alta concentración que se presenta en el centro del país ha

constituido funcionalmente una Megalópolis a través de la integración

de siete Zonas metropolitanas teniendo como centro la Ciudad de México.

Esta megalópolis concentra 23,5 millones de habitantes, mas del 24% de

la población del país. (Conapo 2000a, Garza 1992)

Su contraparte es la existencia de una gran cantidad de pequeñas localidades

dispersas. Existen 196 mil localidades menores a 2.500 habitantes, donde habita

una población de 24,6 millones de habitantes. De ellas, el 14,6% se encuentran

cercanas a ciudades, formando parte de los procesos de suburbanización.

El 8,5% se localiza cerca de pequeños centros de población, el

44,4% está lejos de las ciudades y centros de población, y se

ubican a lo largo de las carreteras, y el 32,5% se encuentran en situación

de aislamiento, es decir, alejadas de ciudades, centros de población

y vías de comunicación. (Conapo 2001).

La accidentada geografía del país y los históricos procesos

de asentamiento hacen que las mayores aglomeraciones urbanas se encuentren ubicadas

en cotas superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que genera grandes

costos para dotarlos de los elementos necesarios para su subsistencia y desarrollo,

principalmente a suministro de agua potable y electricidad ya que las zonas

de mayor potencial se encuentran en cotas bajas y muy alejadas. Baste comentar

que la ZMCM requiere de un suministro de agua potable de más de 65 mil

litros por segundo (65 m3/seg), de los cuales el 75% se obtiene del subsuelo

y el restante de cuencas hidrográficas cercanas. Además de los

altos costos para la construcción y operación de las obras hidráulicas

necesarias, este proceso genera graves daños ecológicos en la

propia ciudad debido a los asentamientos diferenciales, la menor capacidad de

recarga respecto a la extracción, así como de los daños

ocasionados a las cuencas de donde se obtiene el agua restante. (Juárez

2003a)

Los estados del país presentan densidades que van desde un mínimo

de 5,8 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2) en Baja California

Sur, hasta los 5.800 hab/km2 del Distrito Federal, cuyo dato se duplicaría

si se considera sólo el área urbana. El valor medio para el país

es de 270 hab/km2 y la mediana de 50,4 hab/km2, haciendo evidente la alta divergencia

entre los valores máximos y mínimos. (Juárez 2003b).

La concentración de la población se corresponde también

con la de las actividades económicas y del producto, así como

de la distribución de sus beneficios. El 46,7% del producto interno bruto

lo concentran 4 entidades en el año 2000: Distrito Federal, Estado de

México, Jalisco y Nuevo León. Estas entidades concentran sólo

el 32,6% de la población. Las otras 28 entidades se dividen el restante

53,3%. Y si bien parece ir disminuyendo la concentración económica

en los últimos veinte años, ésta se mantiene y no está

muy clara su tendencia. (Juárez 2003b).

La importancia de Zona Metropolitana de la Ciudad de México se refleja

en que más del 50% de las interrelaciones comerciales la tuvieron como

origen o destino, su población representa el 18,4% del país y

su participación en el producto de actividades de base urbana fue de

30,8% del total nacional en 1998. El área de influencia de la ZMCM abarca

prácticamente todo el país. Incluso ciudades lejanas geográficamente

como Tijuana, Tapachula y Cancún mantienen una estrecha interacción

con ella. (Juárez 2003a).

Las condiciones económicas del país no se pueden considerar buenas.

Después de la década de retroceso económico generalizado

de los ochenta, ha presentado altibajos que han propiciado graves crisis económicas

y afectado a los sectores de menores ingresos. Además al vincularse este

proceso con la reestructuración económica, la rápida apertura

externa y la integración comercial, eliminando barreras arancelarias

y permitiendo la libre importación de bienes, han afectado negativamente

gran parte de las actividades industriales, incapaces de competir en los mercados

globales, con el consecuente cierre de fuentes de trabajo y la reducción

del empleo.

Los resultados de este proceso iniciado en los años ochenta se han manifestado

en un incremento de la pobreza y una mayor desigualdad en la distribución

del ingreso, con evidentes manifestaciones territoriales. El Índice de

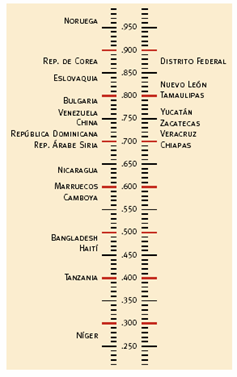

Desarrollo Humano de la ONU permite identificar contrastes y marcadas desigualdades

regionales. 18 estados del país registran un IDH medio alto, mientras

que las restantes 14 entidades federativas registran un grado de desarrollo

humano alto. Sin embargo las diferencias entre entidades federativas son considerables.

Mientras el Distrito Federal registró un IDH de 0.871, similar al Portugal

o Eslovenia -posiciones 28 y 29 en la clasificación mundial-, Chiapas

tiene un índice de 0.693, semejante al de países como Argelia

o Vietnam, los lugares 100 y 101. (Conapo 2001).

Sin embargo también al interior de cada estado se presentan diferencias

importantes. Estudios recientes muestran que las ciudades ya no son las zonas

de mayor bienestar, sino que se integran de pequeñas zonas de alto nivel

de bienestar con grandes masas de desposeídos que luchan por sobrevivir

día a día. El aumento de la economía informal es un testimonio

evidente de este proceso. El otro es la pérdida del dinamismo de las

grandes áreas urbanas que presentan una pérdida de su dinámica

tanto demográfica como económica y donde a la falta de oportunidades

se suma la inseguridad creciente.

La emigración es una alternativa cada vez más utilizada. México

es un país que tiene una alta emigración internacional, histórica,

pero que actualmente es de gran magnitud. Según datos recientes, cada

año emigran hacia los Estados Unidos cerca de 400 mil mexicanos. En la

actualidad, casi 10 millones de nacidos en México residen ahí,

y se considera que este proceso continuará en los próximos años.

El impacto de las remesas de los trabajadores mexicanos es fundamental para

la economía, es la segunda mayor aportación de divisas al país

después de los ingresos petroleros. (Conapo 2000a).

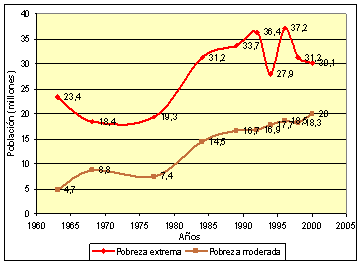

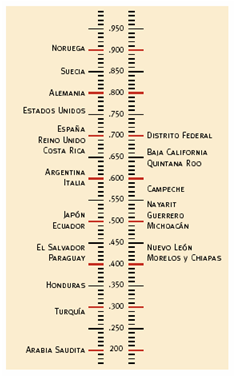

La población pobre se ha incrementado en forma absoluta, inclusive los valores actuales de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema han aumentado desde 1980, como se puede apreciar en la figura 1. Los datos correspondientes para 1984 y 2000 son 31,2 millones y 30,1 millones para pobreza extrema y 14,5 millones y 20 millones para pobreza, respectivamente. De acuerdo a estos datos, en el año 2000, más de la mitad de la población del país (50,1 millones de 97,5 millones) se encuentra en condiciones de pobreza.

Figura 1. México.

Población pobre y en pobreza extrema 1963-2000

Fuente: .Elaboración

propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)

Damian y Boltvinik (2003)

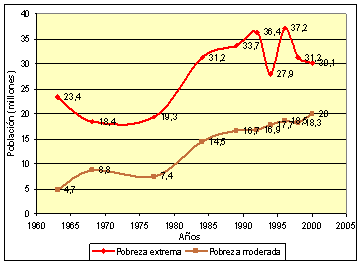

hacen una comparativa de la pobreza de acuerdo a los diferentes métodos

utilizados, en la gráfica siguiente se aprecian las diferencias que se

obtendrían. El valor máximo se obtiene con el MMIP, con un valor

de 75% y el menor con la NBI, con menos del 45%, que es el único que

presenta una tendencia descendente. Sin embargo los valores son muy altos en

ambos casos. Ver figura 2.

Figura 2. México.

Pobreza 1992-2000

Fuente: Elaboración

propia con base en Damián y Boltvinik, (2003)

Otro aspecto que destaca es el incremento de la pobreza después de 1980 en tres de los métodos, y la pequeña disminución posterior que no logra recuperar los valores que se tenían. En 20 años los porcentajes de pobreza en México se han incrementado.

Además es necesario modificar las políticas contra la pobreza,

ya que en la actualidad hay más pobres en el ámbito urbano que

en el rural. Si bien el porcentaje de la pobreza en las zonas rurales es muy

alta, de más del 90%, lo supera la magnitud de la pobreza urbana debido

a la gran cantidad de población y a su también alto porcentaje,

más del 70%.

Una de las categorías de análisis más importante que es posible utilizar es la de la desigualdad, pues permite profundizar en los valores promedio para una región o estado y superar la visión de zonas pobres o ricas para ubicar a las personas pobres en zonas ricas o a los ricos en zonas pobres.

Seguramente la manifestación más evidente de los graves problemas de nuestro país son las grandes desigualdades existentes. La desigualdad se encuentra en todos los ámbitos y a todos los niveles: en la distribución del ingreso, en la dotación de servicios, en el acceso a los medios educativos, a la cultura, a la vivienda, al empleo, a la alimentación o a la salud.

La desigualdad no es característica exclusiva de la sociedad mexicana,

sin embargo gran parte de su población es incapaz de alcanzar los niveles

mínimos de bienestar. La gravedad de estos problemas, su magnitud y profundidad,

la hace parecer irresoluble, al menos en el corto plazo y propicia la idea de

esperar que el día que se alcance el "desarrollo" se solucione

o atenúe.

La desigualdad puede evaluarse de diferentes maneras: en términos de

la distribución del ingreso, la marginalidad o el bienestar.

Distribución del Ingreso

La distribución del ingreso es un indicador que permite, no sólo

valorar la magnitud del crecimiento, sino, además, la forma que se distribuye

entre los distintos sectores de la población.

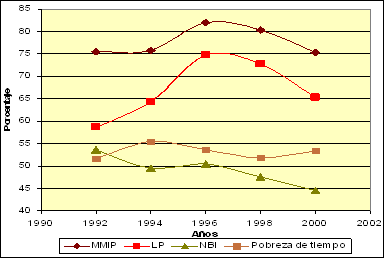

Como se puede observar en la figura 3, la distribución del ingreso a

nivel nacional presenta un deterioro durante el período 1984-2000,y se

contrapone a la tendencia que se presentó durante el período 1963-1984,

de reducción de las diferencias. En el período más reciente

se agudizan las diferencias, es decir la concentración.

Figura 3. México:

Distribución del ingreso por deciles, 1984 y 2000

Fuente: Elaboración

propia con base en Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003)

El decil X (más rico) concentraba en 1963 el 50,2% del ingreso nacional, para 1984 se había reducido a 38,5% y para el año 2000 se incrementó a 48,3%. Del otro extremo, el 40% de la población más pobre (deciles I al IV) obtenía el 7,5% en 1963, 10,5% en 1984 y 9,4% en el año 2000.

Entre el período 1984 y 2000, se mantienen constantes los deciles I y

II, y reducen su participación los deciles III al IX, y sólo aumenta

el X, los de mayor ingreso. Esto se ha manifestado como una reducción

de las clases medias y se ha identificado con la proletarización de grandes

masas de población, que se corresponde con los indicadores de pobreza.

En el período de 1963-2000, se pasa de una relación entre el decil

X y los deciles más pobres (I a IV) de 6,7 en 1963, 3,6 en 1984 y de

5,1 en el año 2000. Es evidente que en los últimos 20 años

ha habido un deterioro de la distribución del ingreso.

Otro de los indicadores que se derivan de la distribución, es el Indice

de Gini que indica el grado de concentración del ingreso. Los valores

que se obtienen son 0,61 para 1963, 0,50 para 1984 y 0,56 para el 2000. Estos

valores de concentración del ingreso son de los más altos a nivel

mundial.

PIB per cápita

Desde los años cuarenta hasta principios de los ochenta el producto interno

bruto (PIB) de México tuvo una espectacular expansión que rebasó

la que registró la economía de Estados Unidos en esos años.

México redujo en casi diez puntos porcentuales la brecha entre su PIB

per capita y el de EU.

La pérdida de dinamismo de la economía mexicana en 1980-2000 amplió,

una vez más, la brecha de su PIB per capita respecto al de EU, colocándola

en niveles comparables a los de décadas atrás.

Entre 1983-1988, la actividad económica permaneció estancada.

En 1989-1994 el PIB por habitante apenas se expandió a una media anual

del 0.8% y, en 1995, a 10 años del inicio de las reformas, el PIB por

habitante cayó 9% en términos reales, su mayor contracción

en 60 años.

Gamboa y Messmacher (2002) han realizado un estudio sobre la desigualdad del

PIB per cápita entre los estados en México. Encuentran que la

desigualdad es substancial y persistente. En 1970, los habitantes del Distrito

Federal tenían un producto per cápita 5.5 veces mayor que los

de Oaxaca, el estado con menor indicador. La razón correspondiente a

las mismas entidades era de 5.8 en 1999.

Los factores que propician este agravamiento son tres:

• Una proporción significativa de la población mexicana

habita en estados con niveles de producto per cápita reducido. En 1999,

el 60% de la población habitaba en estados cuyo nivel de producto per

cápita es menor a una tercera parte del producto per cápita del

estado más rico.

• La distribución del PIB per cápita se encuentra sesgada

sustancialmente a la baja. No sólo existen importantes diferencias en

el nivel de producto per cápita sino que la mayor parte de los estados

tienen niveles relativamente reducidos del mismo.

• El proceso de convergencia en México, o igualación en

los niveles de producto per cápita de los estados, parece haberse detenido

a partir de la década de los ochenta.

Encuentran que la falta de convergencia coincide con el período de apertura

comercial. Es posible que México haya entrado en un proceso que ha generado

la divergencia, ya que los estados con ventaja comparativa en el comercio internacional

no serían los más pobres, los cuales verían incrementos

en sus niveles de ingreso. Por el contrario, los estados con menos ingreso serían

los perdedores con el proceso.

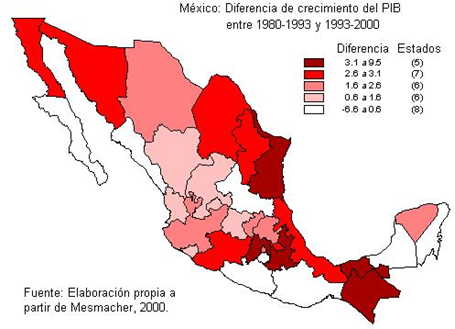

Figura 4. México. Crecimiento PIB per capita

En la figura 4 se muestran las diferencias en la tasa de crecimiento del PIB per cápita entre el periodo 1980-1993 y 1993-2000. El cambio en las tasas de crecimiento es positivo para la franja norte del país, con excepción de Chihuahua, y en la franja manufacturera del centro. Cabe aclarar que el gran crecimiento de los Estados de Tabasco y Chiapas se debe a la producción petrolera y sus resultados no se manifiestan en el nivel estatal.

Índice

de Marginación.

El índice de marginación (IM) permite diferenciar entidades federativas

y municipios según las carencias que padece la población, como

la falta de acceso a la educación, viviendas inadecuadas, ingresos monetarios

insuficientes y las vinculadas a vivir en localidades pequeñas. El IM

considera cuatro dimensiones estructurales; identifica nueve formas de exclusión

y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de

sus capacidades básicas.

La estimación de un índice de marginación para el conjunto

de entidades federativas del país permite aproximarse al conocimiento

de la actual desigualdad regional de las oportunidades sociales.

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las entidades federativas

con grado de marginación muy alto, ahí vive el 20% de la población

nacional, 19,6 millones de personas. La intensidad de las privaciones es elevada

para proporciones significativas de la población.

Los datos para cada uno de los indicadores del estado con mayor IM, Chiapas,

son relevantes, en este estado:

• El 23% de su población, de 15 o más años de edad,

es analfabeta y 50 por ciento no terminó la primaria;

• Casi uno de cada cinco habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario

exclusivo;

• 12 de cada cien habitantes reside en viviendas sin energía eléctrica;

uno de cada cuatro sin agua entubada; cuatro de cada diez con piso de tierra;

y casi dos de cada tres ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento.

• 76 por ciento de la población ocupada gana menos de dos salarios

mínimos

• 61 por ciento vive en localidades con menos de cinco mil habitantes.

La situación del estado de Chiapas la comparten Guerrero y Oaxaca. En

Guerrero, la proporción de la población que no cuenta con drenaje

ni sanitario exclusivo es superior a la de Chiapas (35 y 19%, respectivamente).

Dinámica de la Marginación estatal

En la figura 5 se presentan los grados de marginalidad de los estados del país

en 1970, 1990, 1995 y 2000. Los datos para 1970 no son estrictamente comparables

con los siguientes pero se han ajustado para dar una idea clara del proceso

que se ha verificado, ya que se utilizan la mayoría de los indicadores.

Figura 5. México:

Grado de Marginalidad por estado, 1970 - 2000

Entre el período 1970 y 1990 se encuentra que los estados de muy alta marginación han disminuido de siete a seis, mejorando dos de ellos, Querétaro y Tabasco y bajando Veracruz. Dentro del rango de alta marginación, mejoran Nayarit y Quintana Roo pero se incrementa Durango. También es notable la integración de dos estados al estrato de muy baja: Baja California y Nuevo León, que se agregan al Distrito Federal.

Para el período 1990-2000 los aspectos más relevantes son: mejoran

su posición 4 estados, sin embargo resulta preocupante que dos estados

empeoren su situación: Nayarit que pasa de media a Alta y Morelos que

pasa de Baja a Media, a pesar de las políticas contra la marginalidad.

Además, CONAPO realiza una identificación de las brechas regionales

comparando la situación de cada estado en 1990 y 2000 respecto al Distrito

Federal. Después se comparan las diferencias para cada año y se

obtienen los avances o los retrocesos. (CONAPO, 2001).

Los resultados que se obtienen no son muy halagüeños, se concluye

que en términos generales, las brechas regionales de la marginación

se ampliaron en la década de los noventa, debido a que el mayor desarrollo

social tendió a concentrarse en las entidades más avanzadas; a

su vez, las entidades federativas más rezagadas avanzaron lentamente,

destacando dos estados (Guerrero y Campeche) que la ampliaron.

Todos los elementos analizados muestran una desigualdad y concentración

en todos los ámbitos: económico, social, demográfico y

territorial. Se requiere un esfuerzo importante para revertir las tendencias

históricas y romper con la historia de desigualdad e injusticia que se

ha vivido durante tanto tiempo.

La concentración del desarrollo social en las entidades más avanzadas

del país constituye una evidencia preocupante que pone en el centro de

la agenda del desarrollo, la prioridad de definir estrategias y políticas

orientadas a evitar que se agudicen los desequilibrios regionales.

Perspectivas del desarrollo y la equidad

De acuerdo al discurso oficial, en varias ocasiones el país ha estado

muy cerca de arribar al primer mundo. A finales de la década de los sesenta,

después de un proceso de industrialización de más de tres

décadas y teniendo como evento central los Juegos Olímpicos de

1968. Después, en 1981 con el auge petrolero, cuando el país se

preparaba para “administrar la abundancia” . Posteriormente, en

1994 con la integración al Tratado de Libre Comercio de América

del Norte con los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en cada ocasión

las crisis han obligado a reconocer lo erróneo de estas afirmaciones.

Las sucesivas y graves crisis económicas que ha sufrido el país

desde mediados de los años setenta, han puesto en cuestión los

modelos seguidos y generado la necesidad preguntarse sobre los elementos básicos

que permitirían la viabilidad de la sociedad frente a las actuales condiciones.

Los datos de desigualdad social y de ampliación de la pobreza en México

expresan que ni el mercado ni la democracia bastan para su pronta superación.

Ante las tendencias ya mostradas surgen múltiples dudas sobre la posibilidad

de abatir la pobreza en un plazo razonable y de construir sistemas de protección

social que permitan ampliar las expectativas de los mexicanos del futuro.

La necesidad de un nuevo pacto social para disminuir los elevados niveles de

desigualdad y pobreza existentes es urgente. La problemática es de gran

magnitud y multifacética, por eso es indispensable modificar los términos

en que se piensa lo social y aceptar que debe subordinarse el interés

privado al de la mayoría de la sociedad.

Las soluciones se encuentran dentro de un entorno muy dinámico, de alta

complejidad, sin embargo, se acepta que para resolver las grandes desigualdades

existentes es necesario actuar no sólo sobre la eficiencia económica,

sino de incorporar políticas sociales que incidan efectivamente en el

bienestar.

Se busca una política de desarrollo regional para México, que

supere la perspectiva económica, que permita la cohesión social

bajo un concepto de sostenibilidad ambiental, para avanzar hacia la construcción

de una sociedad más justa y equitativa.

Los retos son muchos y de difícil alcance, sin embargo se unen cada vez

más voces que reiteran la necesidad de avanzar en este proceso.

Las experiencias regionales en México

En análisis regional en México tiene antecedentes antiguos. Probablemente

el primer esfuerzo científico fue el de Alejandro de Humboldt, quien

en 1803 elabora el “Ensayo político sobre el reino de la Nueva

España” donde realiza numerosas observaciones y el análisis

que incluían algunas características de tipo social de la época

colonial. (Avila 1993). Posteriormente en la época independiente, Manuel

Orozco y Berra elaboró un estudio en 1865, que establecía una

regionalización a partir de las lenguas indígenas.

Sin embargo los avances importantes se dan después de la revolución

mexicana de 1910-1917, los compromisos sociales de la lucha hicieron necesaria

la elaboración de una gran cantidad de estudios regionales, así

como un inventario de recursos y las potencialidades económicas del país.

Durante el período 1930-1950 se elaboran numerosos estudios, principalmente

agrícolas y de regionalización económico-agrícola

que fueron utilizando los avances metodológicos.

En la década 1950-1960 se promovió la construcción de grandes

obras hidráulicas e infraestructura, bajo un modelo de desarrollo regional

por cuencas hidrológicas, basado en la TVA estadounidense, y es uno de

los antecedentes más importantes de la planificación regional

en México. Se crearon comisiones de cuencas que elaboraron estudios y

propuestas para el desarrollo económico de esas áreas.

La modificación de las perspectivas economicistas y del desarrollo lineal

puestos en cuestión en los años sesenta, propicia la elaboración

de una gran cantidad de investigaciones de tipo socioeconómico, sobre

los procesos de ocupación territorial y de las actividades productivas.

También en esta época se retoman los procesos de planeación

nacional del desarrollo a partir de la Alianza para el progreso y sus fondos

de apoyo.

Las preocupaciones por el crecimiento de la población y el acelerado

proceso de urbanización son ampliamente abordadas por Luis Unikel (Unikel

1978) que inician un movimiento que ha crecido hasta la fecha. Son importantes

las aportaciones de Gustavo Garza al análisis de los procesos de planeación

urbano-regional en el país (Garza 1992 y 1999). La agudización

de la problemática urbana y la crisis de los “polos de desarrollo”

han dado margen a la elaboración de numerosos e importantes trabajos.

También se han realizado aportaciones importantes sobre impactos regionales

y ecológicos en las zonas petroleras del país.

Las modalidades del desarrollo capitalista en México se han manifestado

territorialmente en la aparición y profundizamiento de las desigualdades

regionales.

Acerca de su existencia hay un absoluto consenso por parte de los numerosos trabajos sobre desarrollo regional.

Recientemente, se ha elaborado una literatura profusa sobre la problemática

de las desigualdades regionales. Considerando los distintos niveles de acceso

a los satisfactores sociales en las distintas regiones del país, COPLAMAR

(1982) elaboró la Geografía de la marginación.

Otros autores como Hernández Laos (1999, 2000), han fundamentado su análisis

bajo parámetros como la inversión pública federal, la captación

de ahorro bancario, etc.; J. J. Palacios (1988) incorpora al análisis

los conceptos de desconcentración y descentralización, así

como sus resultados a través de la reforma municipal. Otros como María

D. Ramírez (1986) han incursionado en el análisis de las desigualdades

regionales en México.

Los análisis han tratado de ser incorporados a los mecanismos de la planificación.

Como la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 1978 por

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

Aunque dicho plan tuvo poca influencia en la estructuración del espacio

nacional, marca un hito para la intervención planeada del Estado en el

desarrollo urbano-regional de México. Dicha política ha tenido

su continuidad en los diferentes planes y programas sectoriales elaborados por

los gobiernos en cada período, que en un inicio incluían la perspectiva

ambiental.

El actual Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

2001-2006, del gobierno actual establece que durante los últimos treinta

años se han acentuado las diferencias regionales en México debido

a la poca relación que guardan las ciudades y regiones desarrolladas

con las atrasadas y a la carencia de políticas explícitas de desarrollo

regional. (Sedesol 2001)

Establece como objetivo rector promover un desarrollo económico regional

menos desigual, lo que implica la integración regional y sectorial que

maximice la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión

social y cultural en condiciones de sustentabilidad. Además define que

el reto del desarrollo urbano y regional es el de garantizar, por un lado, el

eficiente funcionamiento de las ciudades como motor del desarrollo en sinergia

con su región y, por el otro, enfrentar las profundas desigualdades de

acceso a la vivienda, el equipamiento y los servicios urbanos.

Este breve repaso muestra la constante preocupación por el conocimiento

de las causas y consecuencias de los procesos de ordenación del territorio.

Además, no puede obviarse la necesidad de contar con nuevos planteamientos

metodológicos que permitan explicar las causas y procesos de los desequilibrios

espaciales, este es uno de los retos más grandes que enfrenta planificación

regional en nuestros días.

Los investigadores del desarrollo regional cada vez más utilizan un enfoque

territorial integral y multidisciplinario, no solamente por la complejidad de

los problemas sino por los nuevos procesos que lo determinan en la actualidad.

Se han superado los enfoques limitados al territorio, como una variable independiente,

para convertirla en variable dependiente de la actividad social donde lo económico,

lo político y lo social se interrelacionan de manera que presentan una

complejidad que exige nuevos esfuerzos teóricos y metodológicos

para analizarla y buscar soluciones a sus problemas.

Las consecuencias de la globalización neoliberal

Existen distintas posiciones teóricas respecto a la posibilidad de alcanzar

un desarrollo y, sobre todo, sobre el camino a seguir. La mayoría de

los gobiernos latinoamericanos siguen los dictados de las instituciones financieras

internacionales, otros proponen que se haga lo que hicieron en su momento los

países desarrollados (Stiglitz 2003), pero cada vez más se considera

que es necesario construir un camino propio.

Los efectos de la economía neoliberal son cuestionados incluso por sus

promotores mas fervientes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial (BM) quienes reconocen la necesidad de construir ''una globalización

mejor'', que reconozca y atienda las desigualdades sociales y propicie una ''aceptable

distribución del ingreso'', y que esto es ''esencial no sólo para

la reducción de la pobreza y la prosperidad, sino también para

la seguridad y la paz''.

Se ha reconocido que existen ''fuerzas del desequilibrio en el mundo'' que deben

ser cambiadas. Por ejemplo, los países ricos gastan 56 mil millones de

dólares (mmd) al año en asistencia para el desarrollo, pero destinan

300 mmd a subsidios agrícolas y 600 mmd al gasto militar, cantidades

mucho menores que las ayudas que se otorgan, además la extracción

de recursos a través de la deuda y el intrecambio comercial son factores

que se añaden a estos hechos.

Seguramente hay un acuerdo general sobre la necesidad de un desarrollo con mayor

equidad, disminución de la pobreza y de la desigualdad existente, que

se ve cada vez más confrontada con una realidad con notoria desigualdad

socioeconómica, que tiene evidentes manifestaciones territoriales. (BID

2001). Es necesaria la ruptura del discurso de la economía neoliberal

para avanzar en los aspectos esenciales de salida a la situación actual.

La promesa de lograr niveles de desarrollo equivalentes a los países

desarrollados se ve contrastada por la evidencia de la insustentabilidad de

este modelo y de la polarización social y económica que ha provocado.

(Guillén 1997). La privatización de los servicios, la apertura

a la inversión extranjera, el pago del servicio de la deuda externa y

la liberalización financiera no sólo no han beneficiado a los

países, sino que los han vuelto más dependientes de intereses

que no son los suyos, y se han convertido en suministradores de recursos materiales

y humanos para mantener condiciones de vida opuestos a un desarrollo sustentable.

(FMI 2000, Sader 2001, Saxe-Fernández 1999, Sen 2001).

Las sociedades latinoamericanas siempre se han caracterizado por sus niveles

de desigualdad, económica, política y social (Yañez 2000,

Ferranti 2003). Esta situación parece agravarse desde la implantación

del modelo económico neoliberal desde hace más de dos décadas.

El incremento de la pobreza y la desigualdad, la destrucción de las economías

de subsistencia, la sustitución de las incipientes industrias locales

por maquiladoras inestables, el desempleo y subempleo; son algunas de las facetas

más evidentes (Gambina 2002).

Las condiciones de insostentabilidad del modelo económico actual se basan

en la imposibilidad de que el 80% de la actual población que se encuentra

en condiciones de desarrollo inferiores consuma de la misma manera que los actuales

países desarrollados además de los efectos que el medio ambiente

es incapaz de suministrar los insumos requeridos por un modelo derrochador e

ineficiente, además se manifiesta como un modelo injusto que provoca

una desigualdad cada vez mayor entre los sectores más desfavorecidos

y sus mayores beneficiarios. (Juárez-Neri 2004)

La historia humana y la distribución de la población en el territorio

han estado condicionadas por diversos elementos de acuerdo al estadio de desarrollo

que presentaba en cada época histórica. Así, en un principio

las fuentes básicas de subsistencia, agua y cotos de caza, son los elementos

determinantes de la localización humana. Después lo serán

los suelos fértiles que propiciarán el asentamiento y el aumento

de producción agrícola.

Las diferentes etapas productivas de la economía comercial y la industrialización

han caracterizado la localización y características de la organización

territorial de cada sociedad. El control de los medios de comunicación

han sido uno de los elementos fundamentales del desarrollo inicial, en un principio

la propiedad y más actualmente el control de las materias primas y los

combustibles han permanecido como ejes de la política económica.

(Saxe-Fernández 2002)

En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación

han sido los hitos que han permitido la modificación sustancial de las

nuevas formas productivas relacionadas principalmente con la libertad de flujos

de capital y la eliminación de barreras comerciales. Esto aunado a la

mejoría de los transportes y la disminución de su impacto en el

costo final de las mercancías, han provocado una revolución productiva

de la que aún no es posible ver sus límites, sin embargo ya son

manifiestos los impactos territoriales que provoca. (Alva 2001, Sebastián

2002, Veltz 1999).

La constitución de redes productivas cuyos nodos son los grandes centros

de decisión económica, o aquellos que concentran externalidades

que pueden ser aprovechadas en los nuevos procesos productivos flexibles. Estas

auténticas redes virtuales vinculadas por las nuevas tecnologías

de la información, están interrelacionadas de tal manera que potencian

las capacidades de financiamiento, del propio proceso productivo y su comercialización.

Su propia operación exige la eliminación de las barreras que puedan

limitar su expansión, las mas importantes se refieren a las barreras

arancelarias de cada país y a la libertad de circulación del capital

a partir de las instituciones financieras y la inversión productiva.

La modificación de las reglas de juego global respecto a estos aspectos

son las estrategias fundamentales del desarrollo.

Esta es la ideología que esta detrás de la economía neoliberal

y que se promueve y, muchas veces, se impone a los países en desarrollo

para que lo acepten integrándolo a una serie de medidas que permitan

potenciar este proceso. Dichas medidas adicionales a la liberalización

comercial, es la disminución del aparato estatal y de las funciones que

cumplía hasta hace algunos años, sobre todo en el ámbito

social donde la educación, la salud y los servicios eran proporcionados

por los estados. Los efectos en países como México han sido el

aumento de la pobreza, de la desigualdad regional y una mayor polarización

social, aumentando los graves niveles de desigualdad ya existentes con anterioridad.

(Cepal 2002, Hernández y Velázquez 2003, Ferranti 2003, Corona

2003)

Las manifestaciones territoriales de dicho fenómeno rebasan las concepciones

tradicionales que se tenían acerca de los estudios regionales. Esta situación

impacta de manera particular en la estructura territorial de los países

subdesarrollados debido a los cambios en los procesos de organización

del trabajo (revolución tecnológica) y de las actividades económicas

(liberalización de la producción y formación de bloques

económicos). (Mattos 1998, Messmacher 2000, Pinto 2002)

Esto necesariamente provoca

una transformación profunda de las regiones de cada país, que

si bien continúan organizándose en torno a las características

y requerimientos del Estado-Nación, bajo las circunstancias actuales

perfilan a constituirse en subespacios económicos menores, con asignaciones

específicas de producción dentro del gran espacio económico,

que en el caso mexicano es el Mercado Común Norteamericano, integrado

con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA

en inglés).

Así pues, se está

ante la necesidad de reconceptualizar, o más bien buscar un nuevo paradigma

regional que se ajuste en mayor medida a las condiciones actuales de los procesos

territoriales, toda vez que las tipologías tradicionales de región

limitan el campo del análisis.

Tal discusión se ha iniciado y existen importantes estudios al respecto. (Coraggio 2000, Iracheta 1999a, Boisier 1998)). Sin embargo, hay un largo trecho por recorrer, tales trabajos han caracterizado las modalidades que impone el capitalismo dependiente y, se asiste a una recomposición de la esfera regional y por ende de la necesidad de readecuar los estudios regionales.

Convergencia y cohesión en el

desarrollo regional

Los resultados del proceso de globalización no han potenciado las capacidades

económicas de países como México, sino que se han agravado

muchos problemas, sobre todo derivado de la retracción de la acción

estatal en gran parte de los aspectos sociales.

A un nivel general nuestra propuesta se basa en el reconocimiento de tres aspectos

fundamentales:

1. A pesar de que en algunos casos los nodos y la red mundial se beneficien

de esta integración productiva, entre ellos existen grandes áreas

que no pueden ser incorporadas a sus limitadas capacidades productiva y, sobre

todo, adquisitiva, y a la mínima capacitación productiva que no

hace posible que se integren al “capital humano” de este nuevo sistema.

Además, como ya se mencionaba con anterioridad, en México las

ciudades concentran a la mayor cantidad de pobres del país, y que sus

procesos de economía informal, violencia y emigración son los

procesos más evidentes de la incapacidad del sistema productivo para

integrar a estos sectores.

2. Se requiere una intervención estatal más decidida y efectiva

para cubrir las grandes áreas sociales que no pueden ser satisfechas

por el mercado. Este aspecto es reconocido incluso por los organismos internacionales

mencionan la injusta distribución generada por la aplicación irrestricta

del modelo neoliberal y proponen medidas para paliar sus efectos mas agresivos.

3. Se deben eliminar los procesos altamente depredadores del medio ambiente

y consumidor de recursos naturales. Se deben promover procesos productivos que

permitan un modelo de desarrollo sustentable. Evitar que los procesos altamente

depredadores no se instalen en países de poca regulación o bajo

la fachada de “promoción” de actividades productivas.

Es por estas razones que se requiere un desarrollo regional que supere estas

limitaciones conceptuales y permita encontrar soluciones a los problemas de

México. Así a partir de dar respuesta a estos elementos básicos

planteados, pretendemos construir una alternativa metodológica a través

de cuatro ejes:

1. Bienestar: El eje central

de toda política debe ser el ser humano y el incremento de sus capacidades,

por lo que los indicadores de bienestar serán el criterio a partir del

cual debe ser evaluada cualquier propuesta de política. En un país

de gran desigualdad como México, la disminución de la pobreza,

y las desigualdades territoriales, sociales y económicas serán

criterios fundamentales.

2. Regional: La solución

de los problemas exige una visión regional que, sin olvidar el alto potencial

productivo de las grandes zonas urbanas y las utilice, también integre

a análisis de problema y solución las grandes zonas que existen

entre los nodos de la red productiva globalizada y que permita una integración

regional más equitativa y justa.

3. Equidad: Nuestro objetivo

es encontrar un modelo territorial que se corresponda con un proceso económico

y social equitativo. No es un territorio equilibrado sino sólo en cuanto

se corresponda con la equidad económica y social.

4. Sustentable: Un modelo

que se corresponda con la mejores prácticas de conservación de

los recursos naturales, para la satisfacción de las necesidades de la

generación actual y de las futuras.

En fin lo que se pretende

es evitar que existan islas de riqueza en mares de miseria y esto no sólo

por una cuestión moral, que a nosotros nos parece suficiente, sino sobre

todo por una razón de supervivencia. La exacerbación de los niveles

de desigualdad y el incremento de la pobreza puede ser causa de grandes males

sociales manifestados en el incremento de la violencia y la incapacidad de gobernar

territorios e impartir justicia.

La eficiencia de la gestión

de gobierno incluye cambios sustanciales tanto en su estructura y funcionamiento,

la creación de instituciones que cuenten con el respaldo social deben

surgir de procesos democráticos y de la eliminación de la corrupción.

Los retos son muchos y las

alternativas parecen escasas, la complejidad de los problemas exige un abordaje

que permita avanzar en el fortalecimiento de la cohesión e integración

territorial. La sociedad y el territorio se complejizan y exigen formas y teorías

para abordarlas que superen las limitaciones que se han tenido a la fecha.

La acción sobre el

territorio debe integrar los elementos más avanzados y que permitan avanzar

en nuevas estrategias que resuelvan los problemas no sólo en sus efectos,

sino que incidan en las causas estructurales.

La planificación regional, como herramienta técnica-política, tiene la tarea de establecer las condiciones territoriales que permitan satisfacer las necesidades de la población, bajo criterios de equidad, justicia social y sostenibilidad. Es decir, una planeación regional centrada en las personas y en su bienestar, que rebase el mero ordenamiento funcional y que integre una visión del futuro que se aspira alcanzar.

Bibliografía:

Alba, F. (1997): La población

en México. Evolución y dilemas, México, Colmex.

Arroyo G., F. (2001): Dinámica del PIB de las entidades federativas de

México, 1980-1999, México, Revista Comercio Exterior, Vol. 51,

No. 7, julio de 2001.

Ávila S., H. (1993): Lecturas de análisis regional en México

y América Latina, México, UACH.

Banco Mundial (2000): Una agenda integral de desarrollo para la nueva era. Síntesis

de la agenda de desarrollo de México, Washington, BIRF (BM).

BID (2001): América Latina a principios del Siglo XXI: integración,

identidad y globalización. Actitudes y expectativas de las elites latinoamericanas.

Buenos Aires, PNUD-BID-INTAL.

Boisier, S. (1998): Post-scriptum sobre desarrollo regional: modelos reales

y modelos mentales. Santiago de Chile, Revista EURE, Vol. 24, No. 72, septiembre

1998, p.53-69.

Boron, A., J. Gambina y N. Minsburg (1999): Tiempos violentos. Neoliberalismo,

globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires, CLACSO,

Biblioteca Virtual.

CEPAL (2002): Globalización y desarrollo, Brasilia, Brasil.

CONAPO (1993): Indicadores socioeconómicos e Índice de marginación

municipal, México

CONAPO (1996): Índice de Marginación 1995, por estado municipio

y localidad, México

CONAPO (2001): Índice de Marginación 2000, México

CONAPO (2001): La población de México en el nuevo siglo, México.

CONAPO (2004): Índice Absoluto de Marginación, México

COPLAMAR (1982): Geografía de la marginación, México, Siglo

XXI, Tomo 5 de la Serie Necesidades Esenciales de México.

Coraggio, J. L. (1994): Territorios en transición critica a la planificación

regional en América Latina, Toluca, México, UAEM

Cordera C., R. (2000): Globalidad sin equidad: notas sobre la experiencia latinoamericana,

México, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 62, núm. 4,

oct-dic 2000, IIS, pp. 21-41.

Cordera C., R. y C. Tello, coords. (1984): La desigualdad en México.

México, Siglo XXI.

Corona J., M. A. (2003): Efectos de la globalización en la distribución

espacial de las actividades económicas, México, Revista Comercio

Exterior Vol. 53, No.1, enero de 2003, pp. 48-56.

Damián, A. y J. Boltvinik (2003): Evolución y características

de la pobreza en México, México, Revista Comercio Exterior, Vol.

53, No. 6, junio de 2003, pp. 519-531

Ferranti, D. and others (2003): Inequality in Latin America and the Caribbean:

Breaking with History?, México, IBRD / WB Advance Conference Edition,

World Bank Latin American and Caribbean Studies, October 2003.

FMI (2000): La globalización: ¿amenaza u oportunidad?, Estudios

temáticos 2000.

Gambina, J., comp. (2002): La globalización económico-financiera

su impacto en América Latina, Buenos Aires, CLACSO

Gamboa, R. y M. Messmacher (2003): Desigualdad Regional y Gasto Público

en México, Buenos Aires, BID-INTAL, Documentos de Divulgación

No. 21.

Garza V., G. (1999a): Cincuenta años de investigación urbana y

regional en México, 1940-1991, México, Colmex.

Garza V., G. (1999b): El laissez-faire neoliberal en materia de políticas

urbanas en México, México, Foro “Planeación Regional

Integral. Una Visión Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM, IIS-UNAM,

AMIAP, Febrero de 1999.

Garza V., G., comp. (1992): Una década de planeación urbano-regional

en México 1978-1988. México, Colmex.

Guillén R., H. (1997): La contrarrevolución neoliberal, México,

Ed. ERA, Colección Problemas de México.

Hernández L., E. (1999): Perspectivas del desarrollo regional en México

frente a la globalización, México, Foro “Planeación

Regional Integral. Una visión prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM,

IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.

Hernández L., E. (2000): Crecimiento económico, distribución

del ingreso y pobreza en México, México, Revista Comercio Exterior,

octubre de 2000, pp. 863-873.

Hernández L., E. y J. Velázquez R. (2003): Globalización,

desigualdad y pobreza. Lecciones de la experiencia mexicana, Ed. UAM Plaza y

Valdes.

Iracheta C., A. X. (1999): Planeación territorial y sustentabilidad,

México, Foro “Planeación Regional Integral. Una Visión

Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM, IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.

Juárez-Neri, V. M. (2003): La Planificación del Desarrollo Urbano

Regional en México: Antecedentes y Perspectivas. Barcelona, UB, Núm.

1, Año 2003, Actas I Encuentro Doctorandos “Sociedad y territorio

en un mundo en cambio: planificación y desarrollo en Iberoamérica”,

http://www.ub.es/medame/r-publica/.

Juárez-Neri, V. M. (2004): Globalización y desigualdad socio-territorial

en América Latina: aspectos generales y metodológicos, en Mayoral

M., R. compiladora, “Planificación territorial en países

de Latinoamérica y Europa: de la academia a la práctica”,

Barcelona, Universidad de Barcelona, pp. 101-112.

Mattos, C., D. Hiernaux, D. Restrepo, comp (1998): Globalización y Territorio.

Impactos y perspectivas, Chile, Ed. Universidad Católica de Chile –

FCE.

Messmacher L., M. (2000): Desigualdad Regional en México. El efecto del

TLCAN y otras reformas estructurales, México, Banco de México,

Dir. Gral. Investigación Económica, Documento de Investigación

No.2000-4, Diciembre 2000.

Pinto C., J. M. (2002): Urbanización, redistribución espacial

de la población y transformaciones socioeconómicas en América

Latina, Santiago, CELADE-FNUAP, Proyecto Regional de Población 2000-2003,

Serie Población y desarrollo No. 30.

PNUD (2003a): Informe sobre Desarrollo Humano: México 2002, México,

Ed. Mundi-Prensa.

PNUD (2003b): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: progresos, reveses y

desafíos, Nueva York, PNUD.

Quijano, A. (2000): Colonialidad del poder, globalización y democracia,

Lima, Foro Social Mundial.

Restrepo, D. I. (2001): Dimensión espacial y política de la reestructuración

capitalista, Toluca, México, Revista Economía, Sociedad y Territorio,

Vol. III, No. 9, 2001, pp. 93-126. El Colegio Mexiquense.

Sader, E. Comp. (2001):El ajuste estructural en América latina. Costos

sociales y alternativas, Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2001.

SAHOP (1978): Plan Nacional de Desarrollo Urbano, México.

Saxe-Fernández, J. coord. (1999): Globalización: crítica

a un paradigma, México, UNAM-IIEC-DGAPA-Plaza y Janés,

SEDESOL (2001): Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del

Territorio 2001-2006, México, Secretaría de Desarrollo Social.

SEDESOL (2002a ): Medición de la pobreza. Variantes metodológicas

y estimación preliminar, México, Comité Técnico

para la Medición de la Pobreza, Serie: Documentos de Investigación

1

SEDESOL (2002b ): Evolución y características de la pobreza en

México en la última década del siglo XX, México,

Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Serie: Documentos

de Investigación No. 2.

SEMARNAT (2003): Medio Ambiente en México 2002, México

Sen, A. (2001): Cómo juzgar la globalización, México, Revista

Fractal, Año VI, Vol. VI, No. 22, julio-septiembre 2001, p.35.

Stiglitz, J. (2003): Haz lo que hicimos, no lo que decimos, Periódico

electrónico Rebelión, 17/dic/2003, www.rebelion.org Székely

P., M. (2003): Es posible un México con menor pobreza y desigualdad,

México, Secretaría de Desarrollo Social, Serie: Documentos de

Investigación No. 5, octubre 2003.

Unikel, L. (1978): El desarrollo urbano de México, diagnóstico

e implicaciones futuras, México, Colmex.

Urquidi, V., L. (1999):

Desarrollo Regional y Desarrollo Sustentable, México, Foro “Planeación

Regional Integral. Una Visión Prospectiva 2020”, SEDESOL, CICM,

IIS-UNAM, AMIAP, Febrero de 1999.

World Bank (2002): Mexico urban development: a contribution to a national urban

strategy, México, WB, Volume 1: Main Report, Report No. 22525-ME, July

15, 2002.

Yañez, C. (2000): Los estados latinoamericanos y la pertinaz desigualdad:

una interpretación histórica de los obstáculos al desarrollo

humano, Barcelona, IIG, Serie Documentos.

Zaid, G. (2001): La santificación del progreso, México, Revista

Letras Libres, febrero del 2001, pp. 16-18

Desigualdad de Género en México

Ana María Ruth Rosales González

Curs conflictes i convergències

Resumen

Parece una idea generalizada que el Siglo XXI será el siglo de las mujeres, sin embargo todavía existen grandes desigualdades que es necesario superar. Incluso cuando se elaboran y decretan leyes sobre la igualdad de género, muchas de ellas permanecen como buenos deseos sin aplicación efectiva. Estas condiciones de desigualdad de género son más evidentes en países con menores niveles de desarrollo.

En México existe una desigualdad de ingresos de las más altas a nivel mundial, y más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza. La situación actual de las mujeres se caracteriza por la desigualdad en todos los ámbitos: ingresos, laboral, educativo, salud, familiar y político. Padecen las condiciones más desfavorables y asumen los mayores costos, algunos de ellos asumidos como “normales”, ya que la transmisión de conocimientos y valores reproduce la ideología dominante.

En este trabajo se presentan los aspectos más destacados de la desigualdad de género en México. La descripción se realiza a partir de los principales indicadores sociales con el propósito de hacer visible y medible las condiciones específicas en que mujeres y hombres enfrentan su cotidianeidad.

Se necesitaron 200 años de lucha para que se reconocieran los derechos de las mujeres como derechos universales, no debemos esperar otro tanto para alcanzar la equidad.

La toma de conciencia de la discriminación que sufren las mujeres no es fácil en una sociedad donde son aparentemente libres y se requiere una gran capacidad para reconocer que es una falsa ilusión la igualdad entre sexos. Por eso, a pesar de instaurarse como valor cultural el principio de igualdad entre los dos sexos, la evidente subordinación femenina pasó a ser lo que se ha llamado la “opresión sin nombre”. Según Nash (2004) “las mujeres tuvieron incluso que aprender a identificar y nombrar su opresión”.

El pensamiento feminista contemporáneo utiliza distintos enfoques para estudiar la problemática de la mujer y la igualdad: la teoría política, la teoría jurídica y la sociología jurídica. Sin embargo, el estudio de la igualdad debe abordarse como un aspecto más de lo social, ya que estudiarlo desde una sola disciplina, muestra carencias importantes al no describirlo en términos socio-históricos y culturales. Bodelón 1998).

Además, las leyes deben tener la posibilidad de su aplicación efectiva, de otra manera se quedan sólo en buenos deseos, como lo menciona Izquierdo, “¿cuál es la fuerza de una ley que condena la discriminación de las mujeres en una sociedad que todavía no la condena en la practica?” (Izquierdo 1998).

La responsabilidad más importante es visibilizar la situación en que se encuentra el colectivo. Estudios recientes muestran el grado de “sobre-representación” de las mujeres entre las filas de los más desposeídos, los pobres y los "sin voz" en todos los países del mundo La acción para la igualdad de hombres y mujeres requiere que todas las acciones integren la perspectiva de género a través de una acción transversal, no sólo como política sectorizada.

Las acciones rebasan las intenciones públicas o privadas ya que la opresión no se deriva de “…un poder tiránico que las coaccione, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad” (Young 2000), por lo que debe actuarse sobre las propias ideas y prejuicios desde una acción educativa dirigida a este propósito.

Por lo tanto, la nueva educación debe tener como prioridad el desarrollo equitativo de los sexos, que impulse todas las capacidades humanas, que los prepare para afrontar el presente, pero sobre todo para la construcción de un futuro más justo y digno. El cambio de actitud debe incluir a todos los actores del proceso educativo: autoridades, maestras y maestros, formadoras y formadores de docentes, madres y padres de familia y, por supuesto, las niñas y niños.

México es uno de los países de mayor extensión territorial, a nivel mundial ocupando el lugar número 14. Es el décimo país mas poblado del mundo, en el año 2005 cuenta con 106,5 millones de habitantes y se dirige a la última etapa de la transición demográfica, presenta una tasa de crecimiento anual de 1%, y la esperanza de vida es de 73,4 años (Conapo2005), y es la duodécima economía mundial (Banco Mundial 2005). Los indicadores económicos más importantes para el año 2003, son: Producto Interno Bruto (PIB): 915 billones de USD y PIB per cápita 8.950 USD (PPP).

Ha tenido un gran crecimiento de la población, en los últimos cien años ha pasado de 13,6 millones en 1900 a los 106,5 millones en el año 2005, el crecimiento más acelerado se da a partir de la década de los 40, alcanzando niveles máximos en el período 1960-1970, en el decenio 1990-2000 se incrementó la población en 16,3 millones de habitantes (Juárez 2003).

En el año 2000 cerca de las dos terceras partes de la población habita en algún centro urbano, principalmente en las grandes ciudades donde destaca la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que concentra cerca del 20% de la población del país y que sumadas a las tres siguientes ciudades, Monterrey, Guadalajara Puebla, casi llegan a sumar el 30% de la población total. (Juárez 2003).

Condiciones de Vida

México se ubica en el sitio 80 en ingreso nacional por habitante (Banco Mundial 2005), y en el puesto 53 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD 2005). El 53,7% de la población se encuentra en niveles de pobreza (Sedeso 2002), la desigualdad de ingresos es de las mas altas a nivel mundial, el Indice de Gini es de 54,6; además el 10% de la población más rica acumula el 43,1% del ingreso nacional (PNUD 2005) y el 71,7 % de la población tiene un ingreso per cápita menor que el promedio del país (CEPAL 2004).

El ingreso es un medio para alcanzar el desarrollo humano y no un fin en sí mismo. Este índice es importante cuando su carencia limita la libertad de las personas.

De acuerdo a datos oficiales de la pobreza, las personas que no podían adquirir por lo menos una canasta mínima de alimentos representaban 11.4% de la población urbana en 2002 y en áreas rurales, el 34.8%. Las personas que no alcanzaban a cubrir sus requerimientos alimentarios, de salud y educación representaban 16% de la población urbana y 43.8% de la población rural. Finalmente, 42% de la población urbana no lograba cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Esta proporción fue de 67.5% en zonas rurales. (Sedeso 2002)

Desigualdad de desarrollo humano

De acuerdo a la metodología propuesta por PNUD (2005) y de un estudio para 175 países, en el año 2004, México alcanzó el lugar 53 según el valor del índice de desarrollo humano, el lugar 46 en el relativo al género, y lugar 38 en el de potenciación de género, situándose dentro de la clasificación de países con un nivel alto de desarrollo.

La polarización de la sociedad es posible apreciarla en las condiciones de desigualdad y pobreza a nivel de los estados y municipios, por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano para el año 2004 muestra que si bien el país se encuentra en el lugar 53, en el límite inferior de desarrollo humano alto, el estado con mejores condiciones, el Distrito Federal, estaría ubicado en el lugar 29 y el de condiciones mas desfavorables, Chiapas, se encontraría en el lugar 107. A nivel municipal las diferencias se amplían, el municipio mejor colocado estaría ubicado en el lugar 21 y el más bajo en el puesto 164. (PNUD 2005)

Según las clasificaciones del PNUD, 14 entidades federativas se pueden considerar dentro de la categoría de desarrollo humano alto, mientras que las 18 restantes se encuentran en la categoría de desarrollo humano medio y ninguna en la de desarrollo humano bajo.

La desigualdad de los niveles de desarrollo resulta palpable al considerar que el Distrito Federal registra niveles de IDH no muy distantes de los de algunos países europeos, mientras que Oaxaca y Chiapas no superan el índice de los Territorios Ocupados de Palestina.

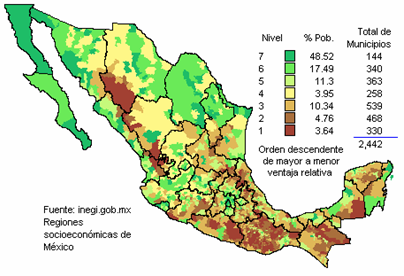

El índice de nivel socioeconómico se elaboró por el INEGI tomando en consideración 68 variables sobre diferentes aspectos de las viviendas, ocupación, educación etc. A partir de ellas se construyó un indicador dividido en 7 estratos o niveles, el de mejores condiciones es el número siete, el de peores condiciones es el uno.

Sólo el estrato siete cuenta con condiciones adecuadas, ya que incluye al 48,52% de la población, lo que significaría que los otros seis estratos no tienen condiciones adecuadas.

Figura 1. México.

Nivel socioeconómico por municipio 2000

A pesar de la importancia de este estudio y de la comparación relativa entre las regiones o zonas de la propia región y de la identificación de las zonas de mayor rezago, no se incluyen que permitan ubicar las condiciones diferenciales de las mujeres respecto de los hombres.

Incluso el Índice y grado de marginación elaborado por el CONAPO, que incluye indicadores diversos sobre las condiciones de vida, tampoco permite la diferenciación de las condiciones de vida de las mujeres respecto de los hombres.

Debido a que estos estudios son una referencia para la aplicación de las políticas sociales del gobierno, resulta de importancia el hecho de que la diferenciación de género no se incluya y no se puedan derivar políticas dirigidas específicamente a las mujeres.

Condiciones del colectivo femenino.

En el día a día

es posible identificar la opresión, discriminación y segregación

que padecen las mujeres en todos los ámbitos: educativo, familiar, laboral,

político y de justicia. Muchas de estas actitudes se asumen como “normales”,

ya que en la transmisión de conocimientos y de valores se reproduce la

ideología dominante.

Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido, y continúan

siendo, el soporte de una valoración social diferenciada entre ellos,

con un impacto decisivo tanto en la definición de ámbitos de competencia,

roles y funciones que corresponden a unos y otras, como en lo concerniente a

la asignación de las oportunidades, recursos y espacios de decisión,

o en palabras de Simone de Beavoir (1998): “la mujer no nace, se hace”.

Las mujeres mexicanas representan poco más del 50 por ciento de los 106,5 millones de habitantes del país. En los últimos 25 años, como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población total.

La tasa global de fecundidad en las mujeres mexicanas ha pasado de 7 hijos por mujer en 1970, a 2,2 en el año 2003. (INEGI 2004). Actualmente se prevé que el ritmo de descenso de la fecundidad será cada vez menor hasta alcanzar el nivel de reemplazo intergeneracional (2,1 hijos por mujer) en el año 2005, ya que las expectativas declaradas por la mayoría de las mujeres se centran en tener a lo más dos hijos o hijas.

Las entidades con más alta fecundidad son: Guerrero con 2,7 hijos por mujer, y Chiapas y Oaxaca con 2,4; mientras que el Distrito Federal destaca como la entidad de menor fecundidad, con dos hijos por mujer.

La tasa global de fecundidad (TGF) manifiesta diferencias entre las mujeres que residen en las áreas urbanas y rurales. En el periodo de 1974 a 1996, la TGF pasó de 7,4 a 3,5 hijos entre las mujeres que viven en las localidades rurales, y de 5 a 2,3 entre las mujeres que habitan en las localidades urbanas.

El aspecto educativo tiene un gran peso en la magnitud de la fecundidad, para el año 2000, pasando de 6,1 hijos para las mujeres sin ningún grado de escolaridad a 1,3 de nivel de secundaria en adelante. Estos datos destacan la importancia de la educación en el cambio de la actitud de la mujer respecto a la fecundidad. (Inmujeres 2001)

Existen también diferencias en la fecundidad de acuerdo a la actividad económica, la fecundidad de mujeres de la PEA es de 2,1 y de la PEI es de 2,9.

En esperanza de vida es uno de los indicadores donde las mujeres presentan mayores valores que los hombres. La diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se ha ampliado, para el año 2002 existe una diferencia a favor de las mujeres de 5 años: mientras la esperanza de vida de los hombres es de 72,1 años, la de las mujeres es de 77,1 años.

Las entidades con menor esperanza de vida son: Chiapas con 1,7 años menor a la nacional, en Oaxaca y Guerrero la diferencia es de 1,4 años. Por el contrario el Distrito Federal, Baja California, y Nuevo León cuentan con un año más de vida media que la nacional. Estos datos se mantienen en el caso de las mujeres, donde la mayor esperanza de vida se encuentra en el D. F. con 78,2 años y la menor en Chiapas con 75,6 años.

La mortalidad se ha reducido, en 1970 se registraron 9,7 defunciones por cada mil habitantes y en el año 2001 4,4 defunciones, lo que representa una reducción en el riesgo de fallecer de 55 por ciento.

Las diferencias por sexo de la mortalidad son importantes: en 1970 la tasa de mortalidad masculina fue de 10,5 defunciones por cada mil hombres, mientras que la femenina alcanzó 9 decesos por cada mil mujeres. En el 2001 la tasa bruta de mortalidad masculina se redujo a 4,9 defunciones y la femenina a 3,8. Estas variaciones en relación a 1970 equivalen a una reducción en las tasas de 53% y 58% para cada sexo, respectivamente.

Respecto a la mortalidad infantil, se estima que para el año 2001 murieron 27 de cada 1.000 niños menores de 5 años, y los menores de un año representan el 84,4% de éstas. Las brechas por sexo entre las tasas de mortalidad para niños y niñas es de poco más de 6 puntos por cada mil. Existen grandes contrastes por entidad federativa, ya que en Chiapas y Oaxaca la tasa es equivalente a 40 defunciones por cada mil niños, mientras que en el Distrito Federal es de 21.

Actividad económica de las mujeres

A pesar de haberse incrementado la participación de las mujeres en la economía, una gran parte de las tareas desempeñadas por este colectivo siguen ocultas en las estadísticas, debido a consideraciones culturales. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo se debe tanto a los procesos de modernización y reestructuración económica, como al creciente nivel educativo y de estrategias de ingreso de las mujeres para sostener el nivel de vida de sus familias, severamente deteriorado por las crisis y los ajustes económicos.

La igualdad entre mujeres y hombres en la PEA, avanzó entre 1970 y 1991. La participación de la mujer se incrementó de 17,6% a 31,5%. Para el 2004 ha llegado tan sólo al 37,5%. Probablemente las crisis económicas han limitado una mayor incorporación (INEGI 2004)

A pesar de esto, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el mercado laboral. La participación femenina es baja para el país, que ocupa el onceavo lugar entre las economías del mundo. En otros países de la región las mujeres tienen tasas más altas de participación en la actividad económica como en Argentina (48%), Chile (42%), o Brasil (53%).

Las diferencias de participación económica femenina en los estados de la república van desde 43,9% en Colima, hasta un 28,1% en Zacatecas. No existe una correspondencia entre desarrollo y participación femenina ya que estados de nivel de desarrollo alto como Chihuahua o Coahuila presentan valores bajos. Buena parte de esta baja participación se explica por el predominio que tienen aún los roles sexistas tradicionales.

La explicación de tales datos puede derivarse del papel de refuerzo estructural por parte de las políticas de servicios sociales que provienen del Estado que promueven un modelo familista de bienestar, que hace recaer la mayor parte de la carga económica y de cuidados de los miembros dependientes del hogar en las familias, y dentro de ellas en las mujeres. Esto afecta con mayor intensidad a las mujeres pobres que tienen mayores restricciones económicas y de tiempo, para sustituir su presencia en el hogar y acudir al mercado de trabajo.

Una mirada sobre la inequidad de género en el mercado de trabajo la proporcionan la distribución de hombres y mujeres en los diversos grupos de ocupación. La mayor participación de las mujeres se encuentra en el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar sin pago.

Los incrementos de su participación se manifiestan tanto en las ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas, como obreras en la industria y ocupaciones más calificadas de profesionistas y técnicas. Sin embargo, a pesar de los cambios, las mujeres siguen concentrándose en un reducido número de opciones ocupacionales y, dentro de éstas, en los niveles de menor jerarquía.

Las mujeres tienen mayor presencia en el trabajo doméstico con el 87,8%, también destaca el sector educativo donde el 60,6% de l@s educador@s son mujeres. Otras ocupaciones con preponderancia femenina son oficinistas y comerciantes. Los menores valores se presentan en las ocupaciones agropecuarias, y en operador@s de transporte y protección y vigilancia. La manifestación de los estereotipos de los roles masculinos y femeninos son evidentes (Inmujeres 2005)

Ingresos y pobreza

La asimetría entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo se percibe en los desniveles existentes entre los ingresos de hombres y mujeres. Ya que para un mismo trabajo, en promedio la mujer percibe solo el 38% de lo que obtendría un hombre. Como le refiere Saltzman (1992) “…Cuanto mayor es la devaluación del trabajo de las mujeres y la legitimación de oportunidades y recompensas desiguales en función del sexo, mayor es la desigualdad real en la distribución de oportunidades y recompensas”.

Gran parte de las condiciones de la pobreza de las mujeres se explica por la falta de ingresos, ya que de acuerdo con los datos para el año 2002, el 50% de las mujeres mayores de 15 años, que residen en áreas urbanas, no tienen ingresos propios. El dato más alto se presenta en el grupo de 15 a 25 años donde alcanza el 63,3%. Para los grupos entre 25 a 34 y 35 a 44 años, los datos no mejoran mucho y alcanzan 45,1% y 42,0% respectivamente. (Inmujeres 2005)

El porcentaje de mujeres que no reciben ingresos, supera en mas de 4 puntos porcentuales a los hombres, 13,45% contra 9,13% de los hombres. Si bien la desigualdad en México es muy alta, se agrava cuando se comparan los datos entre hombres y mujeres. El 50,5% de los hombres ocupados gana dos salarios mínimos o menos, pero este dato se eleva en el caso de las mujeres hasta el 64,11%. En los niveles superiores de ingresos ocurre lo opuesto, por ejemplo, sólo el 7,5% de las mujeres percibe más de cinco salarios mínimos al mes, y el 11,7% de los hombres. (Inmujeres 2005)

Las condiciones laborales de las mujeres tienden a variar de acuerdo al grupo ocupacional, algunos denominadores comunes que representan situaciones de desventaja para ellas son:

a)

la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, con su consiguiente

desigualdad de oportunidades y discriminación salarial;

b) la doble jornada de trabajo que dificulta o impide a la mujer llevar a cabo

actividades de capacitación, recreación o participación

política y sindical; y

c) la insuficiencia o elevado costo de los servicios de apoyo, entre los que

destaca el limitado acceso a guarderías y centros de atención

y desarrollo infantil. (Inmujeres 2001)

La socialización ha condicionado los roles de hombres y mujeres y, las diferentes actividades que realizan unos y otras. Tradicionalmente se responsabilizaba a las mujeres de la carga doméstica y a los hombres de las funciones de proveedor. Esta situación esta cambiando, cada vez más la mujer se convierte en la conductora de los hogares, en el período 1995-2000, el porcentaje de hogares dirigido por mujeres se incrementó de 17,8% a 20,6%.